Mauro Berimbau

Toda sala de aula tem o formato de um jogo. As mecânicas da construção de uma simulação estão ali presentes. Os alunos, os jogadores, precisam seguir as regras do mestre, o professor. O mestre do jogo determina as ações possíveis, os desafios do percurso, condições de vitória e derrota, objetivos, e também os recursos disponíveis para os atingir. O sucesso e a derrota são avaliados pelo Mestre através de pontos, geralmente de 0 a 10, que devem ser acumulados através de diversas atividades.

Mas é um bom jogo?

Tomemos como referência um aspecto importante em diversos jogos: a premiação. Em muitos esportes, esse é o principal motivador de tanta dedicação e sacrifício. Ao contabilizar placares, destacamos quem chegou mais longe, mais rápido, fez mais pontos. Parece justo que o primeiro lugar deve vencer e ganhar o prêmio máximo. O segundo lugar, um prêmio adequado, mas menor. Para o terceiro, idem, e assim por diante.

Menos na educação. O aluno que se dedicou ao máximo, veio em todas as aulas e fez todos os exercícios recebe dos professores o mesmo prêmio daquele que se dedicou no limite do aceitável: a aprovação. A derrota é ainda mais desequilibrada: àquele que reprovou por muito pouco (com 6,5) recebe a mesma punição daquele que não participou de uma aula sequer – a reprovação.

Essa é uma estrutura difícil de mexer, por motivos legais, administrativos ou culturais. Mas isso não nos impede de questionar esses modelos e, no limite do possível, regular esse jogo. Afinal, se pretendemos fazer do ensino superior um preparatório para a vida no mercado de trabalho, estamos simulando esse ambiente de maneira correta? O game design pode nos ajudar a responder essa questão.

A estrutura DPE

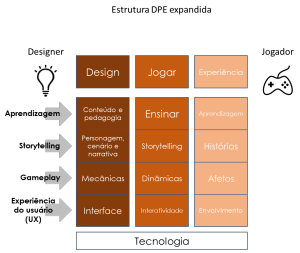

A estrutura DPE, ou Design, Play & Experience (WINN, 2009), foi feita com a intenção de auxiliar desenvolvedores de jogos com o objetivo de comunicação e educação a se organizar quanto aos fundamentos de suas produções, bem como oferecer um material que procure driblar certas barreiras semânticas encontradas na relação entre educação, comunicação e game design, enquanto faz a ponte entre todos esses campos do saber.

De imediato, vemos a semelhança com um processo de comunicação, onde o designer é o autor e o jogador é o seu público-alvo. No entanto, existe uma diferença fundamental dos processos de comunicação convencionais. Em um jogo – ou, mais precisamente, um cibertexto (AARSETH, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, 1997), a organização mecânica exige do seu leitor mais esforço do que movimentar os olhos e o arbitrário e periódico virar das páginas de um livro. Trata-se de uma leitura participativa. Tal esforço, que Aarseth chama de ergódico, envolve o input dos dados pelo jogador, bem como de reagir ao output oferecido pelo sistema de regras, para que o conjunto produza sentido. A troca com o sistema não é mero reflexo do jogador, mas é um processo de comunicação que produz sentido em dois níveis: o semiótico, que envolve a interpretação dos signos e onde as teorias da semiótica e outros estudos da comunicação podem ser úteis; e este ergódico. Sem o esforço do jogador, a produção de sentido limita-se. Isso significa que os fundamentos clássicos do campo da comunicação e semiótica não são suficientes para abarcar este processo, sendo necessário o mergulho nos fundamentos da Ludologia e do game design para construção e compreensão dessa relação.

O processo de design de um jogo voltado para a educação é segmentado em quatro camadas:

A aprendizagem, que envolve o conteúdo que o professor-designer precisa passar em aula. Toda a estrutura que segue deve estar alinhada com este eixo. Na proposta de Winn, o designer deve primeiro definir os objetivos do aprendizado para que os objetivos dos outros eixos contribuam para o processo. Todos os jogos nos ensinam alguma coisa, nem que seja sobre eles mesmos: o significado do apertar dos botões, as ações possíveis, os objetivos (FRASCA G. , 2007). No entanto, jogos com fins didáticos ou publicitários tem como princípio nos transmitir mensagens, relacionados aos nossos comportamentos. Afinal, um jogo implica em ação e reação: se o jogador não souber agir, ou não entender os elementos que materializam a experiência (como a linguagem), não haverá progresso significativo. É nesse aspecto que a Taxonomia de Bloom (FERRAZ & BELHOT, 2010) pode auxiliar o designer a definir os tipos de aprendizagem a serem desenvolvidos, incluindo seus três domínios de aprendizagem: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor (KRATHWOHL, 2002). Uma estrutura bem organizada neste aspecto ajuda o game designer a inserir as atividades e objetivos do jogo em uma estrutura escalonada de dificuldade, o que tende a manter o jogador ativo, motivado, em estado de fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 1996).

O storytelling, que em game-design não é um elemento necessário para a produção de sentido (vide o abstrato Tetris), mas pode ser um elemento facilitador do processo educativo, com o uso de casos e resoluções de problemas. O contar de histórias não pode ser visto como um contar de fantasias, mas da construção de um percurso narrativo que seja convergente com os objetivos de aprendizagem. Em game design, existem diversos métodos para se contar histórias, muitos deles retirados da indústria cinematográfica. Mas, em termos estruturais, há dominância de dois: o “colar de pérolas” e “a máquina de narrativas” (SCHELL, 2008). O primeiro apresenta ao jogador um slideshow, um filme ou outros tipos de apresentação (a corda) e, em seguida, oferece a ele alguma atividade que possa resolver com certa liberdade (a pérola) – este é o modo como professores configuram suas aulas. O segundo método envolve a simulação direta de situações, onde os resultados são quantificáveis – como no jogo Sim City. Isso é mais facilmente feito através de softwares, e mais frequentemente encontrado em treinamentos corporativos.

O gameplay, que define as ações do jogador. Essencialmente, as mecânicas são as regras que definem o que o jogador pode fazer, condições de vitória, objetivos. Neste modelo, as dinâmicas são as ações resultantes do jogador, suas estratégias para sobrepor os obstáculos, utilizar os recursos e atingir os objetivos determinado pelas regras. Os afetos, um termo emprestado da psicologia, define as emoções e desejos do jogador que mobilizarão a sua ação (HUNICKE, LeBLANC, & ZUBEK, 2001). Atualmente, muitos professores são obrigados a utilizar o modelo clássico da educação baseado em pontos (notas), mas é possível repensar balanceamento de ações, pontuações, permissões, objetivos e outros elementos mecânicos para equilibrar a experiência de jogo com o aprendizado. É neste eixo que as teorias do game design tem mais a contribuir.

A experiência do usuário (User Experience, ou UX) é fundamental nos jogos digitais. É através da interface que o jogo se materializa para o jogador, e tornar o sistema didático e acessível é uma estrutura que merece uma atenção própria. Nos jogos analógicos ou de interpretação, onde se enquadrariam hoje os modelos tradicionais de aula, essa estrutura apresenta preocupações com tutoriais (ensinar sobre o próprio jogo) e sistemas de feedback (resultados rápidos para as ações realizadas), para que o jogador tenha menos atenção em como jogar (ex.: que tarefa é preciso fazer) e mais no gameplay, storytelling e na aprendizagem.

A tecnologia, finalmente, é um elemento viabilizador, o apoio do processo. Simulações complexas podem exigir um apoio tecnológico maior, mas tudo depende dos objetivos de aprendizagem e dos recursos disponíveis ao designer. Os jogos, especialmente os digitais, se tornaram mídias complexas que simulam experiências diversas, viabilizadas pelo computador. Mas nem a simulação e nem os jogos são invenções recentes. Pelo contrário, o ato de jogar é um elemento fundador da nossa civilização (HUIZINGA, 2007) e deve ser considerado como uma estrutura fundamental para o aprendizado. Em que ponto nos esquecemos deles?

Referências

AARSETH, E. (1997). Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Maryland: The Johns Hopkins University Press.

AARSETH, E. (2003). Playing Research: Methodological approaches to game analysis. Acesso em agosto de 2016, disponível em Department of Information and Computing Sciences: http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/vw/literature/02.GameApproaches2.pdf

CSIKSZENTMIHALYI, M. (1996). Flow and the psychology of discovery and invention. Nova Iorque: Harper Collins.

FERRAZ, A. d., & BELHOT, R. V. (2010). Taxonomia de Bloom: Revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Gest. Prod., 17(2), 421-431.

FRASCA, G. (2003). Simulation vs Narrative: Introduction to Ludology. Nova Iorque: Routledge. Acesso em outubro de 2014, disponível em Ludology.org.

FRASCA, G. (2007). Play the message: play, game and videogame rethoric. Tese de Doutorado, IT University of Copenhagen, Videogame Studies, Copenhagen. Acesso em junho de 2016, disponível em http://www.powerfulrobot.com/Frasca_Play_the_Message_PhD.pdf

HUIZINGA, J. (2007). Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura (3a reimpr. da 5. ed. de 2001 ed.). (J. P. Monteiro, Trad.) São Paulo: Perspectiva.

HUNICKE, R., LeBLANC, M., & ZUBEK, R. (2001). MDA: A formal apprach to game design and game research. Game Developers Conference. San Jose. Acesso em fevereiro de 2016, disponível em http://210.240.189.214/gamedesign/resources/06_personalweb/2006_web/20/paper/MDA_GameDesign.pdf

KRATHWOHL, D. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An Overview. Theory into Practice, 41(4), 212-218.

SCHELL, J. (2008). The Art of Game Design: A Book of Lenses. Nova Iorque: CRC Press.

WINN, B. (2009). The Design, Play, and Experience Framework. Em R. FERDIG, & K. KLINGER (Ed.), Handbook of Research on Effective Electronic Gaming in Education (1a ed., Vol. III, pp. 1010-1024). Nova Iorque: Information Science Reference.