Faz 15 anos escrevi neste espaço sobre o espanto de contemplar as primeiras imagens de orbitais atômicos. Agora chegou a vez de um buraco negro.

Eis aí uma das poucas vantagens de envelhecer e de seguir escrevendo sobre pesquisas científicas. A pessoa ganha o privilégio de testemunhar, a quente, a revelação de coisas que julgava invisíveis.

A intimidade do átomo, por exemplo. Ainda no ensino médio, em aulas do professor Antônio Carlos Pavão, abriu-se diante dos olhos —os olhos da mente, bem entendido— o maravilhoso mundo das partículas subatômicas.

Na companhia do conceito de partes daquilo que os gregos supunham indivisível (significado etimológico de “átomo”) veio a convicção de que permaneceriam invisíveis. Por uma razão que parecia óbvia: como registrar ou escanear algo menor que o átomo com instrumentos feitos de…átomos?

A história da ciência, em boa dose, se resume à da invenção de dispositivos que permitem superar as limitações dos sentidos e intelecto humanos.

Primeiro construíram-se os microscópios de tunelamento e varredura, que traçaram as imagens pioneiras de moléculas e átomos individuais presos a uma superfície. Depois, com emprego de laser, foi possível tomografar os orbitais, que Pavão chamava de “nuvens de probabilidade” para a presença de elétrons.

Hoje existem ferramentas muito mais poderosas para esmiuçar os recônditos da matéria, como as linhas de luz síncrotron do acelerador Sirius em Campinas (isso se os sucessivos cortes míopes nas verbas para pesquisa não impedirem que a máquina brasileira estreie como a mais moderna do mundo).

Com os famigerados buracos negros, o problema é de certo modo oposto. Todas as grandezas envolvidas são enormes obstáculos para a observação, da distância à massa descomunal desses objetos.

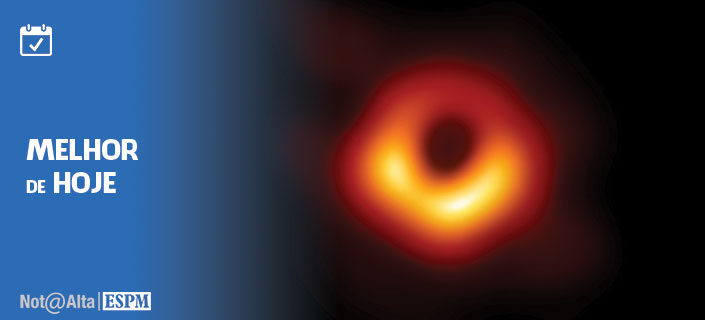

Imagine o tamanho do enrosco criado pela ideia de fotografar o buraco negro M87, localizado a mais de 50 milhões de anos-luz de nós. Mesmo que alguém viajasse na velocidade da luz, demoraria mais de 50 milhões de anos para chegar lá —e ser destruído pela força gravitacional do monstro. Nada escapa dele, nem mesmo a luz que nos possibilitaria vê-lo.

Um bando de duas centenas de malucos reunidos na iniciativa EHT (sigla em inglês para Telescópio do Horizonte de Eventos) encasquetou que seria possível fazer isso da Terra. O desafio equivalia a detectar algo da dimensão de uma laranja na superfície da Lua, mas eles não se encolheram diante do pepino tamanho GGG.

Na falta de um telescópio com muitos quilômetros de diâmetro, lançaram mão de oito deles. Na realidade, radiotelescópios, que “enxergam” outra forma de radiação, diferente da luz visível, espalhados pelo planeta (um no polo Sul e outro no Chile, por exemplo).

Cada um deles gerou toneladas de dados sobre medições, ao longo de meses. A dificuldade, a partir daí, foi conseguir processar todos eles de modo a compor uma imagem do titã M87, cujo diâmetro corresponde a cinco sistemas solares e cuja massa se mede em 3 a 7 bilhões de sóis como o nosso.

A solução foi construída, pasme, por uma moça de 29 anos, Katie Bouman e seu time. A cientista formada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), hoje no congênere da Califórnia (Caltech), desenvolveu o algoritmo capaz de digerir a maçaroca de números.

Bouman, sorridente, posou para uma foto com dezenas de discos rígidos contendo os dados. Imagem que tem tudo para se tornar famosa como a do átomo de Rutherford, a da dupla espiral do DNA de Watson e Crick e a do buraco negro que ela ajudou a revelar.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloleite/2019/04/como-fotografar-o-invisivel.shtml